Nucléaire civil 2025 : une Europe fragmentée en quête de souveraineté énergétique

Publié le 3 novembre 2025

- Énergie & Utilities

- Transition écologique et sociétale

En bref

- A la veille de la 6ème édition de la World Nuclear Exhibition (WNE), qui se tiendra du 4 au 6 novembre prochains à Paris, Wavestone a souhaité dresser un panorama 2025 de l’Europe du nucléaire civil, au regard des défis de la crise climatique et énergétique actuelle.

- En 2025, 23 pays européens investissent dans le nucléaire civil ; même si le débat reste prégnant dans certains pays, le nucléaire est désormais considéré comme une réponse solide du mix électrique à construire.

- Le nucléaire s’impose comme un levier vital de souveraineté, notamment pour l’Europe de l’Est. Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il devient urgent de trouver des solutions pour stabiliser les prix de l’énergie.

- Les SMR deviennent un levier stratégique commun.

Entre 2006 et 2023, la production nucléaire européenne a chuté de 32 %, représentant en 2024 moins de 25 % de la production d’électricité de l’UE. Pourtant, 2025 s’impose comme une année charnière. Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la recherche de souveraineté énergétique se globalise et de nombreux pays, guidés par le besoin de stabiliser les prix réinterrogent l’option nucléaire comme un pilier stratégique de leur mix électrique.

Le mouvement est déjà visible à l’échelle mondiale : 417 réacteurs nucléaires sont aujourd’hui opérationnels dans 31 pays, auxquels s’ajoutent 62 réacteurs en construction. Le nucléaire représente environ 9 % de l’électricité mondiale et reste, après l’hydroélectricité, la deuxième source d’électricité bas carbone.

L’Europe, elle, compte une centaine de réacteurs en activité mais fait face à un paysage fragmenté.

- Europe de l’Ouest, leader du nucléaire civil et moteur de la transition énergétique

- Europe centrale, l’heure du renouveau, entre transition énergétique et révolution réglementaire

- Europe du Nord, l’innovation nucléaire au service de la décarbonation

- Europe de l’Est, le nucléaire civil, pilier de la souveraineté énergétique

- La péninsule ibérique et l’Autriche, éternels réfractaires

Derrière les annonces d’investissements – la Commission européenne estime à plus de 240 milliards d’euros d’ici 2050 les besoins pour maintenir et développer l’atome sur le continent – émerge une vraie question : les Small Modular Reactors pourraient-ils redéfinir en profondeur le rôle du nucléaire dans le mix énergétique européen ?

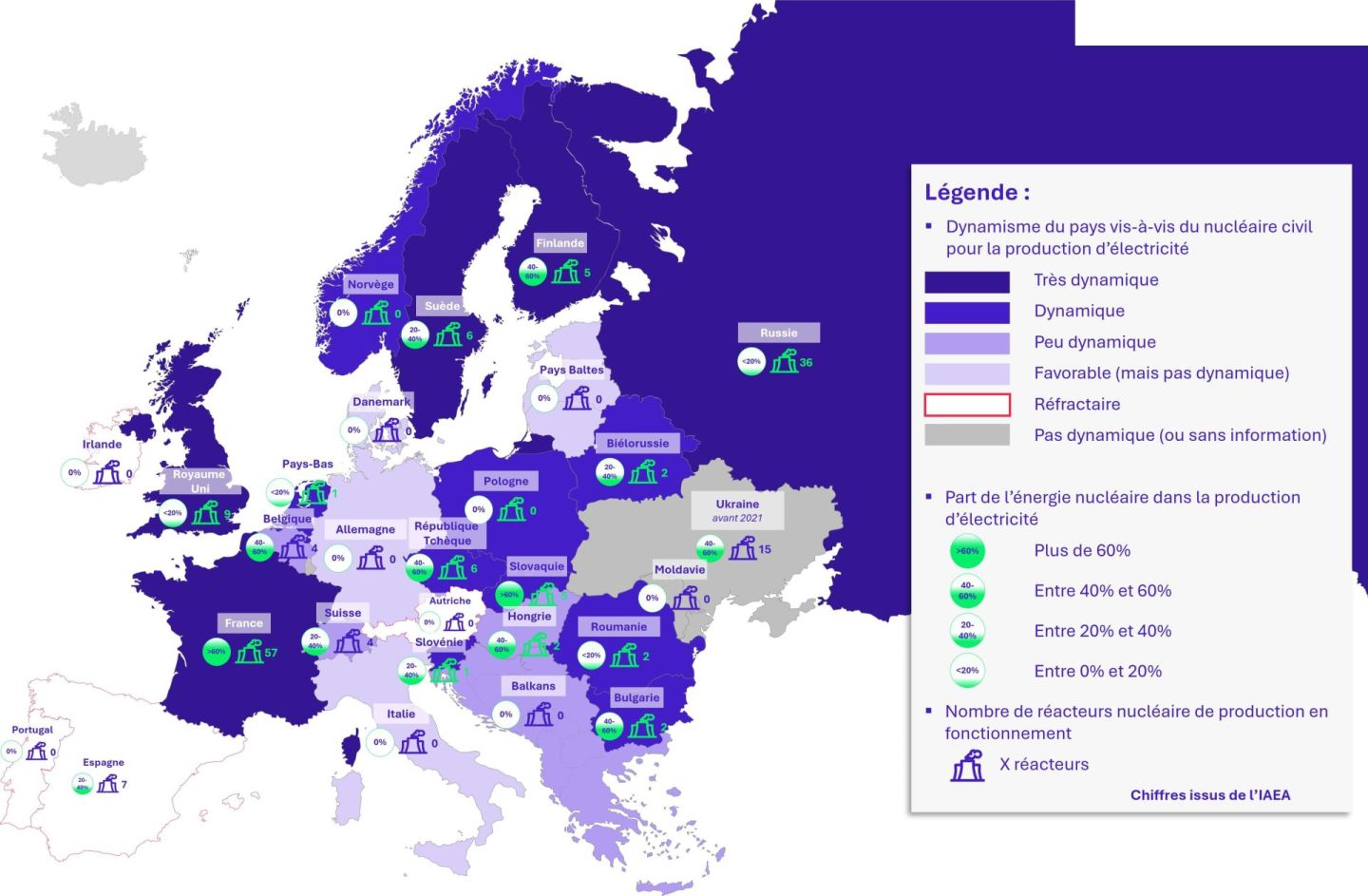

Le dynamisme des pays européens en matière de nucléaire civil

Europe de l’Ouest : leader du nucléaire civil et moteur de la transition énergétique

Lorsqu’on évoque le nucléaire en Europe, la France s’impose comme un leader incontesté. Le Royaume-Uni de son côté possède le quatrième parc nucléaire actif le plus important du continent. La Belgique enfin, après un revirement certain en 2025, semble adopter une stratégie énergétique pragmatique.

Lorsqu’on évoque le nucléaire en Europe, la France s’impose comme un leader incontesté. Avec 57 réacteurs répartis sur 18 sites, pour une capacité installée de 63 GWe, elle dispose du plus grand parc nucléaire du continent . Cette puissance repose sur une industrie intégrée, portée par des acteurs de rang mondial comme EDF, Framatome et Orano, qui exportent leur savoir-faire dans plus de 30 pays et génèrent près de 6 milliards d’euros de retombées économiques chaque année. La filière représente environ 220 000 emplois directs et indirects, et s’appuie sur un écosystème de recherche de pointe, incarné par le CEA. À cela s’ajoute un cadre de sûreté rigoureux, reconnu à l’international, qui conforte la position de la France comme pilier de l’énergie nucléaire en Europe et acteur clé de la transition énergétique.

Avec 9 réacteurs nucléaires pour une puissance de 5,8 GWe , le Royaume-Uni possède le quatrième parc nucléaire actif le plus important d’Europe. Toutefois, en raison de son fort dynamisme, il est souvent considéré comme la deuxième puissance nucléaire européenne. Cette position s’explique par la volonté affirmée du gouvernement britannique de renforcer le rôle du nucléaire dans sa stratégie de transition énergétique.

Ce regain d’intérêt se manifeste à travers plusieurs projets majeurs. Le plus avancé est la construction de deux réacteurs EPR sur le site d’Hinkley Point. Un second projet similaire a récemment reçu l’approbation du gouvernement, avec une décision d’investissement de 14,2Md£ pour la construction de deux EPR à Sizewell. À plus long terme, un troisième projet est envisagé sur le site de Wylfa, à l’ouest de Manchester, où une nouvelle centrale de forte puissance pourrait voir le jour. Ces initiatives visent à compenser la baisse récente de la production nucléaire, liée à la fermeture progressive de centrales vieillissantes. Des projets de SMR (Small Modular Reactors : nouvelle technologie de réacteurs plus petit donc moins puissants mais plus rapidement deployable) pourraient également voir le jour pour sécuriser les objectifs énergétiques.

Par ailleurs, le gouvernement britannique agit également sur le plan réglementaire, en cherchant à assouplir les procédures encadrant la construction de nouvelles centrales, pour accélérer le déploiement.

Grâce à cette dynamique, le Royaume-Uni représente un marché stratégique pour les grands acteurs du secteur, notamment EDF, qui le classe parmi les pays prioritaires de son G4 (Groupe de 4 pays européens -France, Royaume-Uni, Italie et Belgique -historiquement liés à EDF et partageant des enjeux communs autour du nucléaire civil, notamment en matière de coopération industrielle et de politiques énergétiques). À ce jour, EDF exploite, via sa filiale EDF Energy, les cinq centrales nucléaires britanniques.

Après 22 ans de politique antinucléaire, la Belgique a opéré un tournant majeur en abrogeant, le 15 mai 2025, la loi de 2003 qui prévoyait la fermeture des sept réacteurs nucléaires du pays d’ici fin 2025 et interdisait toute nouvelle construction.

Ce revirement s’explique par la hausse durable des prix de l’énergie, accentuée par la guerre en Ukraine, et par une demande croissante en électricité. À l’origine, le parc nucléaire belge produisait 5,8 GWe, soit 41 % de l’électricité nationale. Mais entre 2022 et 2023, plusieurs réacteurs ont été arrêtés, n’en laissant aujourd’hui que cinq en activité.

Fin 2023, un accord entre l’État belge et ENGIE (via Electrabel) a permis de prolonger deux réacteurs jusqu’en 2035, représentant 2 GWe.

Le gouvernement en place vise un parc nucléaire d’une capacité de 8 GWe. Pour cela, il envisage de prolonger d’autres réacteurs et de lancer de nouveaux projets, incluant des SMR et des technologies de nouvelle génération.

De son côté, ENGIE prévoit un retrait progressif du nucléaire, ouvrant la voie à de nouveaux acteurs pour l’exploitation, la maintenance ou le développement de futurs projets.

La Belgique adopte ainsi une stratégie énergétique pragmatique, visant à sécuriser l’approvisionnement, maîtriser les coûts, réduire les émissions et développer une filière nucléaire innovante.

L’Europe centrale : l’heure du renouveau, entre transition énergétique et révolution réglementaire

Si l’Allemagne a officiellement renoncé à l’énergie nucléaire en 2023, le débat sur le nucléaire semble avoir été relancé sous l’impulsion récente d’un exécutif plus favorable à cette énergie, laissant envisager un possible retour en arrière à moyen ou long terme. L’Italie, après 10 ans d’abandon du nucléaire civil, amorce de son côté un retour prudent au nucléaire, soutenu par une volonté politique forte. Le Danemark, quant à lui après quarante ans d’interdiction, a franchi un cap symbolique en adoptant une loi autorisant des études exploratoires sur le nucléaire civil.

Depuis l’arrêt définitif de ses derniers réacteurs en avril 2023, l’Allemagne a officiellement renoncé à l’énergie nucléaire. Cette décision s’inscrit dans une politique antinucléaire de longue date, renforcée par le démantèlement progressif des infrastructures existantes.

Toutefois, le débat sur le nucléaire semble avoir été relancé sous l’impulsion récente d’un exécutif plus favorable à cette énergie. En février 2025, ce dernier a proposé un moratoire visant à suspendre le démantèlement des trois derniers réacteurs. Cette initiative intervient dans un contexte où 67 % de la population allemande se déclare favorable au nucléaire, certaines associations proposent même la remise en service d’au moins six réacteurs. Le sujet reste toutefois source de désaccords au sein du gouvernement, ce qui rend l’avenir de la filière incertain.

Sur le plan technique, relancer les réacteurs existants nécessiterait des investissements lourds, du temps, et une remobilisation de compétences dispersées. À ce titre, construire de nouveaux réacteurs apparaît comme une option plus réaliste. L’Allemagne explore également des alternatives comme les SMR, jugés plus flexibles et adaptés aux enjeux actuels.

Par ailleurs, le pays reste actif dans des domaines stratégiques du nucléaire civil (production de combustible, retraitement des déchets, et fusion nucléaire) lui permettant de conserver des compétences clés, utiles en cas de réorientation future.

En résumé, un retour du nucléaire en Allemagne reste possible à moyen ou long terme, mais il dépendra de la résolution des contraintes techniques et juridiques, ainsi que de l’évolution des équilibres politiques.

Avec aucun réacteur nucléaire en service, et plus d’une décennie d’abandon du nucléaire civil, l’Italie amorce un tournant stratégique. Début 2025, le gouvernement a présenté un plan de relance ambitieux visant à réintégrer l’énergie nucléaire dans le mix énergétique national.

Si le Parlement l’adopte, un cadre législatif favorable pourrait être mis en place d’ici fin 2025. L’objectif est de produire de l’électricité nucléaire dès 2030, avec une part cible comprise entre 11% et 22% du mix électrique.

Cependant, l’opinion publique reste marquée par le référendum de 2011, où 94 % des votants s’étaient opposés au nucléaire. Face à cela, le gouvernement italien mise sur un nucléaire « made in Italy », porté par des entreprises nationales comme Ansaldo Nucleare, Federacciai ou Edison (filiale italienne d’EDF).

Les Small Modular Reactors sont également au cœur de la stratégie. Ils offrent une solution plus souple et rapide, bien que l’Italie accuse un retard technologique par rapport à ses voisins. Ces réacteurs compacts pourraient répondre efficacement à la croissance de la demande énergétique et aux objectifs de neutralité carbone, tout en limitant les risques politiques liés à de grands projets centralisés.

L’Italie amorce ainsi un retour prudent au nucléaire, soutenu par une volonté politique forte. Le succès de cette relance dépendra de la capacité à combler le retard technologique et à obtenir un consensus législatif dans un contexte encore sensible.

En 2025, après quarante ans d’interdiction, le Danemark a franchi un cap symbolique en adoptant une loi autorisant des études exploratoires sur le nucléaire civil. L’objectif est d’évaluer les impacts technologiques, environnementaux et sociétaux d’un éventuel retour du nucléaire.

Cette démarche ne constitue pas une relance immédiate, mais reflète une volonté politique de réexaminer le rôle du nucléaire dans un contexte de transition énergétique et de tensions géopolitiques. Seules les technologies de nouvelle génération, notamment les SMR, sont envisagées, excluant le nucléaire conventionnel.

Le mix énergétique danois reste dominé par l’éolien, le solaire et la biomasse, qui couvrent près de 90 % de la production électrique. Toutefois, leur intermittence pousse le gouvernement à chercher des solutions de soutien bas-carbone. Les SMR, grâce à leur flexibilité et leur sécurité, apparaissent comme une piste crédible.

Le Danemark entre ainsi dans une phase de réflexion structurée, sans engagement concret, mais qui pourrait préparer une évolution de sa stratégie énergétique.

L’Europe du Nord : l’innovation nucléaire au service de la décarbonation

Alors que la Norvège commence à intégrer prudemment le nucléaire dans son mix énergétique, la Suède et la Finlande renforcent de leurs côtés plus nettement leurs capacités.

Longtemps réticente à intégrer le nucléaire dans son mix énergétique, la Norvège prend un tournant majeur en 2025. Face à l’augmentation de la demande électrique, notamment liée à la décarbonation de son industrie et l’électrification significative de certains secteurs, le pays se heurte à une limite physique. En effet, l’hydroélectricité représente plus de 90 % de la production électrique actuelle, et son potentiel se trouve aujourd’hui quasiment saturé. Le dérèglement climatique, marqué par les épisodes de sécheresse récents réduit davantage la disponibilité des ressources en eau, et accentue cette contrainte.

Dans ce contexte, le gouvernement norvégien explore de nouvelles solutions pour garantir une électricité à la fois bas-carbone et souveraine. En mai 2024, le ministère de l’Énergie a lancé une enquête publique visant à évaluer l’intégration du nucléaire dans le mix énergétique du pays. Cette étude, dont les conclusions sont attendues pour 2026, doit notamment examiner les enjeux de sécurité, de gestion des déchets et de souveraineté énergétique.

Les premières orientations de cette enquête, plutôt favorables, suscitent un intérêt croissant pour les SMR (Small Modular Reactors). Plusieurs projets pilotes sont déjà à l’étude, notamment dans les municipalités d’Aure et de Heim, où la société Norsk Kjernekraft prévoit la construction de deux réacteurs SMR pour une capacité totale de 1,5 GW. Ces réacteurs compacts et plus flexibles, contrairement aux réacteurs conventionnels, trop coûteux et longs à construire pour un pays sans filière nucléaire établie, offrent à la Norvège une solution rapide, modulable et adaptée à ses capacités industrielles.

Alors que la Norvège commence à intégrer prudemment le nucléaire dans son mix énergétique, ses voisins suédois et finlandais, quant à eux, renforcent leurs capacités.

En 2023, la Suède a pris un tournant stratégique en modifiant sa loi sur l’Environnement pour y lever deux garde-fous historiques : la limitation à dix réacteurs sur le territoire national et l’interdiction d’en construire sur de nouveaux sites. Cette réforme intervient dans un contexte de forte tension énergétique. Bien que son mix électrique soit déjà l’un des plus décarbonés d’Europe, la Suède doit doubler sa production d’électricité d’ici 2045 pour répondre aux besoins croissants de son industrie électro-intensive et de ses ambitions climatiques. Le nucléaire se présente comme un pilier de cette stratégie. Le gouvernement prévoit ainsi la mise en service de deux réacteurs de forte puissance d’ici 2035, et dix d’ici 2045.

En parallèle une réflexion a été engagée sur le modèle financier de ces nouveaux réacteurs. Un projet de loi présenté en mars 2025 prévoit notamment des prêts publics remboursables et des contrats sur différence (CfD) pour sécuriser les investissements. Les modalités précises de financement devraient être finalisées à l’automne 2025.

Un rôle central dans cette stratégie est également joué par les SMR. Plus rapides à construire et mieux adaptés aux besoins locaux, ils sont envisagés pour renforcer l’approvisionnement dans les régions isolées. Des projets avancés sont en cours à Ringhals, tandis que d’autres initiatives émergent dans d’autres communes du pays.

Enfin, la Suède continue de se distinguer par son avance dans le stockage des déchets nucléaires, avec des infrastructures de référence en Europe. Forte d’une expertise industrielle et d’un cadre réglementaire adapté, la Suède dispose de tous les leviers pour maîtriser pleinement sa relance nucléaire.

La Finlande quant à elle, fait figure de pionnière en Europe avec la mise en service, en avril 2023, du réacteur EPR Olkiluoto 3, le plus puissant du continent européen. Ce réacteur, malgré ses treize années de retard et des surcoûts majeurs, produit désormais 15 % de l’électricité nationale.

Dans la foulée de la mise en service d’Olkiluoto 3, le gouvernement finlandais projette déjà la construction d’une nouvelle centrale nucléaire de grande capacité, anticipant une demande électrique en forte hausse, voire un doublement d’ici 2050.

Mais là où la Finlande innove véritablement, c’est dans l’usage qu’elle fait des Small Modular Reactors. Alors que l’usage des SMR pour la production d’électricité s’est démocratisé, la Finlande se distingue en les intégrant à une stratégie de décarbonation du chauffage urbain. Les réacteurs LDR-50, développés par la start-up nationale Steady Energy, sont conçus pour fournir de la chaleur à basse température, et ainsi remplacer les chaudières fossiles. Avec une mise en service prévue dès 2030, ces projets marquent une rupture dans la manière de penser le nucléaire.

Comme la Suède, la Finlande figure parmi les leaders européens en matière de gestion et de stockage des déchets nucléaires. Leur choix du stockage géologique profond, soutenu par un plan à long terme et une forte adhésion sociétale, offre un modèle crédible. Ces pays démontrent avec succès qu’une gestion durable du nucléaire est possible.

L’Europe de l’Est : le nucléaire civil comme levier de souveraineté énergétique et de sécurité

En 2025, la Pologne se trouve parmi les rares pays européens à construire un programme nucléaire civil ex nihilo. Une réorientation soutenue par une opinion publique largement favorable. La Roumanie et la République tchèque doivent de leur côté transformer leur modèle hérité pour répondre à des enjeux nouveaux.

En 2025, la Pologne se trouve parmi les rares pays européens à construire un programme nucléaire civil ex nihilo. Cette réorientation soutenue par une opinion publique largement favorable (plus de 90 % d’adhésion) est dictée par une double urgence.

D’une part, le pays doit réduire ses émissions pour respecter ses engagements climatiques. En effet, la Pologne est aujourd’hui dépendante à 66 % du charbon pour sa production électrique. Et d’autre part, sécuriser sa souveraineté énergétique dans un environnement géopolitique instable. Cette volonté s’est notamment affirmée après l’invasion de l’Ukraine en 2022, qui a marqué une rupture brutale dans les relations énergétiques entre le Russie et la Pologne. En 2021, 81 % du gaz importé par la Pologne provenait de Russie, principalement via le gazoduc Yamal, qui traverse la Biélorussie et la Pologne. Cet approvisionnement a été complètement interrompu en 2022, poussant le pays à revoir son modèle énergétique.

L’objectif que se donne la Pologne est d’installer entre 6 et 9 GW de capacité nucléaire d’ici 2043, dans le cadre du plan PEP40. A cet horizon, le nucléaire devrait représenter environ 16 % de la production nationale d’électricité du pays. Le projet phare de cette initiative est la construction de la première centrale nucléaire commerciale du pays. Ce chantier représente le plus grand investissement énergétique de l’histoire polonaise, financé à plus de 28% par des aides publiques, et des garanties d’État couvrant 70 % des coûts restants.

En parallèle, la Pologne se positionne également comme un acteur majeur du nucléaire modulaire avec un programme de 24 Small Modular Reactors répartis sur six sites industriels. Ces réacteurs compacts, de type BWRX-300, développés dans une logique de construction en série, doivent être opérationnels dès 2030 et fournir une énergie décarbonée et locale pour l’industrie, le chauffage urbain et les zones isolées. Le projet est entré dans une phase avancée de préparation avec la finalisation de la gouvernance et la mise en place d’une structure de pilotage de la construction. Toutefois, il convient de rappeler qu’à ce jour, aucun SMR n’est encore en exploitation en Europe. La Pologne dispose néanmoins de tous les atouts pour se retrouver au premier plan du déploiement de cette nouvelle génération de réacteurs.

Les orientations définies par la Pologne, illustrent une stratégie claire, celle de faire du nucléaire un pilier de sa souveraineté énergétique et, à terme, de puissance stratégique, le pays ayant même exprimé son intérêt pour le programme nucléaire partagé de l’OTAN.

Contrairement à la Pologne, qui construit son programme nucléaire de zéro, la Roumanie et la République tchèque illustrent une autre trajectoire, celle de pays qui doivent transformer leur modèle hérité pour répondre à des enjeux nouveaux.

La Roumanie ne dispose aujourd’hui que d’une seule centrale nucléaire, celle de Cernavodă, construite avec la technologie canadienne CANDU. Elle compte deux réacteurs en service qui assurent environ 20 % de la production électrique nationale. Face à une demande croissante et à la nécessité de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, la Roumanie vise une augmentation de sa capacité nucléaire à 2,6 GW d’ici 2031, avec pour objectif que le nucléaire représente 66 % de sa production bas carbone. Le projet de construction de deux réacteurs supplémentaires prévus sur le même site, est au cœur de cette stratégie. Entamés dans les années 1980 puis interrompus, ces réacteurs partiellement construits seront achevés en capitalisant sur les infrastructures existantes, ce qui permet de réduire les coûts et d’accélérer les délais.

Au-delà de l’expansion de son parc existant, la Roumanie se positionne comme un acteur de l’innovation nucléaire. Elle accueille le projet ALFRED, un démonstrateur de réacteur avancé refroidi au plomb, développé avec l’Italie et la Belgique. Ce réacteur de quatrième génération offre une résistance accrue aux accidents, des systèmes de sécurité passifs, et la capacité de recycler les combustibles usés, réduisant ainsi les déchets radioactifs à longue durée de vie. Il pourrait également fournir de la chaleur industrielle et contribuer à la production d’hydrogène, ouvrant la voie à des usages énergétiques plus diversifiés.

En parallèle, la Roumanie explore les SMR avec le projet NuScale comme levier de diversification. Ce projet, soutenu par les États-Unis, pourrait positionner le pays parmi les premiers en Europe à déployer cette nouvelle génération de réacteurs.

La République tchèque suit une logique similaire, fondée sur la transformation d’un parc hérité de l’ère soviétique. Ses deux centrales, Dukovany et Temelin, comptent six réacteurs qui assurent environ 35 % de la production électrique nationale. Historiquement fondé sur des technologies russes, ce parc entre aujourd’hui dans une phase de renouvellement stratégique, motivée par des enjeux à la fois énergétiques, climatiques et géopolitiques.

Face au vieillissement des installations, Prague a lancé un projet de nouveau réacteur à Dukovany, prévu pour 2036. Ce choix marque une rupture assumée avec Rosatom, entreprise publique russe spécialisée dans le nucléaire civil et militaire, et s’inscrit dans une volonté de diversification des partenariats avec les États-Unis et la Corée du Sud. Cette orientation reflète une stratégie de désalignement énergétique vis-à-vis de la Russie, dans un contexte géopolitique tendu.

Face à une instabilité géopolitique croissante et à une dépendance historique aux énergies fossiles ou russes, plusieurs pays d’Europe de l’Est font du nucléaire un pilier de leur stratégie énergétique et sécuritaire. À rebours de cette dynamique, la Biélorussie incarne une logique inverse. En effet, ses deux réacteurs de conception russe, mis en service en 2020 et 2023, renforcent son ancrage dans l’orbite de Moscou. Leur implantation à moins de 50 kilomètres de la capitale lituanienne suscite de vives tensions régionales et rappelle que, dans cette partie de l’Europe, le nucléaire reste indissociable des rapports de force géopolitiques.

La péninsule ibérique et l’Autriche : les éternels réfractaires

Si l’Espagne débat du rythme de sa sortie du nucléaire, le Portugal poursuit une stratégie 100 % renouvelable, tout en cherchant à sécuriser son approvisionnement. L’Autriche maintient également depuis 1978 un consensus politique et sociétal fort contre le nucléaire civil, préférant investir dans les énergies renouvelables.

La péninsule ibérique illustre deux approches distinctes du nucléaire civil, tout en partageant des enjeux énergétiques communs.

L’Espagne, engagée depuis 2019 dans un plan de sortie du nucléaire (PNIEC), maintient l’objectif d’un arrêt complet d’ici 2035. Toutefois, face à l’intermittence des énergies renouvelables et à l’absence de solutions de stockage suffisantes, le black-out d’avril 2025 a ravivé les débats. De plus en plus de voix appellent à prolonger la durée de vie des centrales, non pour annuler la sortie, mais pour ajuster son calendrier.

Le Portugal, de son côté, reste sans projet nucléaire et s’appuie sur un mix électrique très majoritairement renouvelable (71%). La baisse des importations d’énergies fossiles et le déclassement de son réacteur de recherche inactif depuis 2019 confirment cette orientation. Néanmoins, le pays explore des solutions de pilotage du réseau, notamment via des interconnexions avec la France, pour renforcer la stabilité de son système électrique.

Ainsi, si l’Espagne débat du rythme de sa sortie du nucléaire, le Portugal poursuit une stratégie 100 % renouvelable, tout en cherchant à sécuriser son approvisionnement. Les deux pays partagent une même préoccupation : garantir la fiabilité du réseau dans un contexte de transition énergétique sans avoir recours au nucléaire.

L’Autriche occupe une place singulière dans le paysage nucléaire européen. Pays hôte du siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à Vienne, elle joue un rôle central dans la gouvernance mondiale du nucléaire tout en interdisant strictement l’exploitation de cette énergie sur son territoire. Cette position remonte à 1978, lorsque la population autrichienne s’est prononcée par référendum contre la mise en service de la centrale de Zwentendorf, pourtant achevée, entraînant l’arrêt définitif du programme nucléaire national et une perte estimée à plus d’un milliard d’euros ajustée à l’inflation.

Depuis, l’Autriche a maintenu un consensus politique et sociétal fort contre le nucléaire civil, préférant investir dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Paradoxalement, le pays abrite aujourd’hui le plus grand centre de formation nucléaire d’Europe, notamment pour les métiers du démantèlement, et reste un acteur clé dans les débats internationaux sur la sûreté.

Réinventer l’Europe du nucléaire civil : l’avènement des SMR

Loin d’un modèle uniforme, l’Europe voit émerger une pluralité de trajectoires vis-à-vis du nucléaire. Comme détaillé précédemment, cela passe par la relance industrielle, la modernisation, ou encore, la construction ex nihilo. Même les pays historiquement opposés, comme la Belgique ou l’Allemagne, réévaluent leurs choix à la lumière des nouveaux défis énergétiques.

Dans ce contexte les Small Modular Reactors gagnent du terrain dans les stratégies énergétiques européennes. Cette technologie plus flexible et plus rapide à déployer rend le nucléaire plus adapté aux enjeux contemporains. Elle permet de sortir d’une logique centralisée, lourde et coûteuse, pour explorer des usages plus ciblés et agiles. Ainsi, des pays sans filière historique, comme la Norvège ou la Pologne, peuvent envisager une intégration progressive du nucléaire, tandis que États plus avancés, comme la Finlande ou la Suède, y voit des solutions pour diversifier leurs usages vers le chauffage urbain et la couverture des zones isolées.

En résumé, les SMR pourraient redéfinir le rôle du nucléaire dans le mix énergétique européen, en s’intégrant plus facilement aux réseaux locaux et en compensant l’intermittence des énergies renouvelables. Cependant, à l’heure actuelle l’Europe est en retard face à l’avancement nord-américain et asiatique. Le Canada a déjà lancé la construction du premier SMR commercial à Darlington, avec un modèle standardisé (BWRX-300) prévu pour être répliqué en série. Les États-Unis misent sur le même design, tandis que la Chine, de son côté, a mis en service son premier SMR à gaz (HTR-PM) et prépare une montée en puissance industrielle. Pour autant, l’Europe ne se retrouve pas isolée car elle bénéficie d’une coopération technologique avec ses partenaires nord-américains. En témoigne le partenariat entre la Roumanie et NuScale Power, soutenu par les États-Unis. Ce projet illustre une dynamique concrète de collaboration internationale à travers partage d’expertise et l’adoption de standards communs.

Cette publication a été réalisée avec l’aide de Bianca REDNIC et Nathan BRIERE. Nos remerciements également à Sophie DE MASSOL et François DE TORSIAC.