Kernenergie in Europa 2025: Nuklearpolitik im Vergleich

Veröffentlicht am 3. November 2025

- Energiewirtschaft

- Sustainability

In Kürze

- Am Vorabend der 6. Ausgabe der World Nuclear Exhibition (WNE), die vom 4. bis 6. November in Paris stattfindet, möchte Wavestone einen Ausblick auf die Rolle der Kernenergie in Europa in der zivilen Nuklearbranche 2025 geben – im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen der Klima- und Energiekrise.

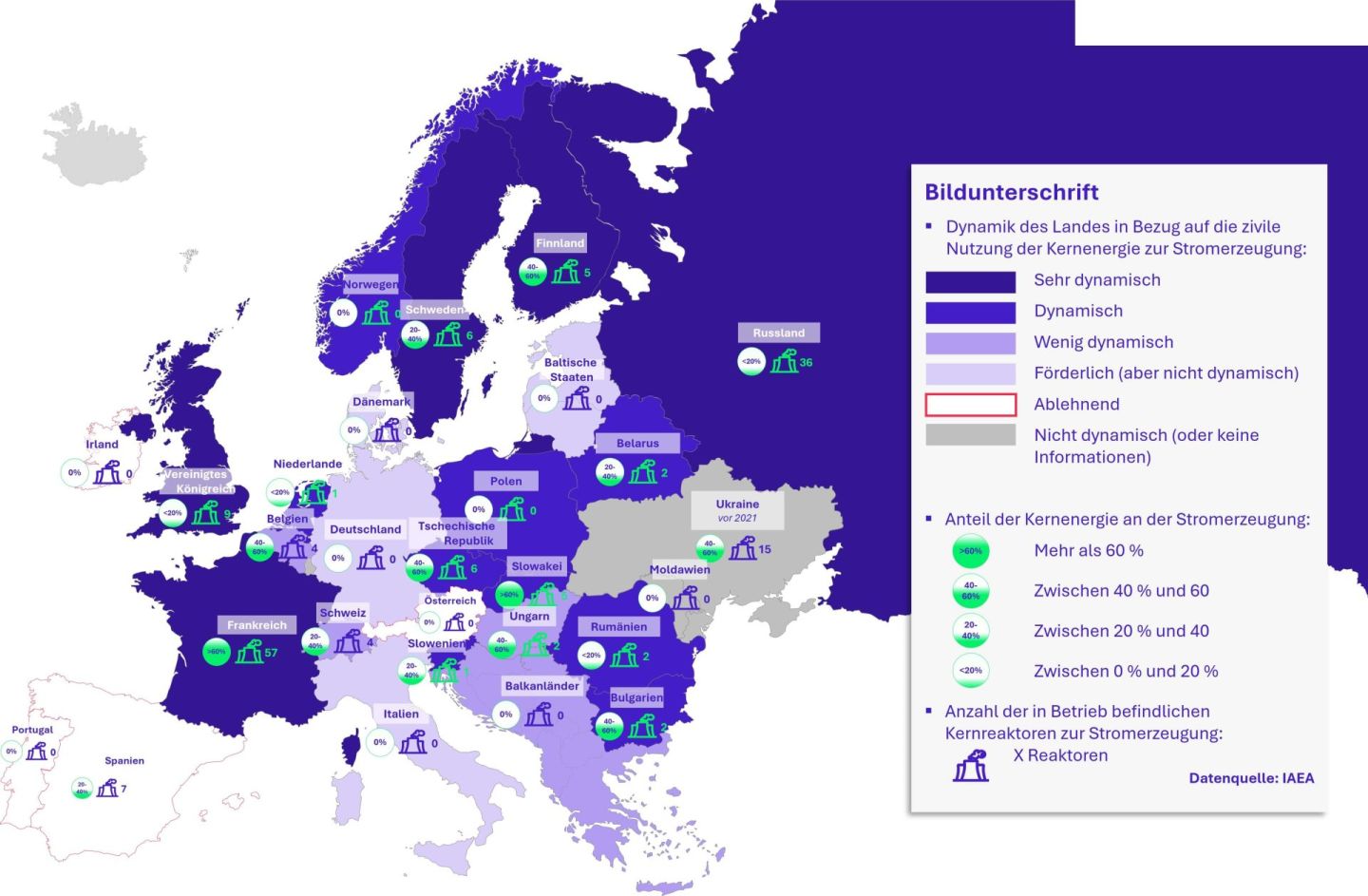

- Im Jahr 2025 investieren 23 europäische Länder in die zivile Nutzung der Kernenergie. Auch wenn die Debatte in einigen Ländern weiterhin präsent ist, gilt Kernenergie in Europa zunehmend als tragfähige Säule eines zukunftsfähigen Strommixes.

- Damit etabliert sich Kernenergie Europa insbesondere in Osteuropa als entscheidender Hebel für Energiesicherheit Europa und Energiesouveränität. Nach der Invasion der Ukraine durch Russland wird die Notwendigkeit, stabile Energiepreise zu sichern, dringlicher denn je.

- SMR (Small Modular Reactors) entwickeln sich zu einem gemeinsamen strategischen Instrument.

Zwischen 2006 und 2023 ist die europäische Kernenergieproduktion um 32 % zurückgegangen und macht 2024 weniger als 25 % der Stromerzeugung in der EU aus. Dennoch markiert das Jahr 2025 einen Wendepunkt. Nach der Invasion der Ukraine durch Russland wird das Streben nach Energiesouveränität zu einem gesamteuropäischen Anliegen. Zahlreiche Länder prüfen die Kernenergie erneut als strategische Säule ihres Strommixes – getrieben vom Bedarf, die Energiepreise zu stabilisieren.

Diese Entwicklung zeigt sich bereits auf globaler Ebene: Weltweit sind derzeit 417 Kernreaktoren in 31 Ländern in Betrieb, ergänzt durch 62 Reaktoren im Bau. Kernenergie liefert rund 9 % des weltweiten Stroms und ist nach Wasserkraft die zweitgrößte kohlenstoffarme Energiequelle.

Europa zählt rund hundert aktive Reaktoren, steht jedoch vor einem fragmentierten Landschaftsbild:

- Westeuropa: führend und treibende Kraft der Nuklearindustrie

- Mitteleuropa: Aufbruch zwischen Energiewende und regulatorischem Wandel

- Nordeuropa: Innovation im Dienst der Dekarbonisierung

- Osteuropa: Kernenergie als Schlüssel zur Souveränität

- Die iberische Halbinsel und Österreich: die ewigen Skeptiker

Hinter den Investitionsankündigungen – die Europäische Kommission schätzt den Finanzierungsbedarf für Erhalt und Ausbau der Kernenergie bis 2050 auf über 240 Milliarden Euro – steht eine zentrale Frage: Können Small Modular Reactors die Rolle der Kernenergie im europäischen Energiemix grundlegend neu definieren?

Die Dynamik der europäischen Länder im Bereich der zivilen Kernenergie

Westeuropa: führend und treibende Kraft der Nuklearindustrie

Wenn in Europa über Kernenergie gesprochen wird, nimmt Frankreich unbestritten eine führende Rolle ein. Das Vereinigte Königreich verfügt seinerseits über den viertgrößten aktiven Reaktorpark des Kontinents. Belgien schließlich scheint nach einer deutlichen Kursänderung im Jahr 2025 eine pragmatische Energiepolitik zu verfolgen.

Wenn in Europa über Kernenergie gesprochen wird, gilt Frankreich als unangefochtener Marktführer. Mit 57 Reaktoren an 18 Standorten und einer installierten Leistung von 63 GWe verfügt das Land über den größten Nuklearpark des Kontinents. Diese Stärke beruht auf einer integrierten Industrie, getragen von weltweit führenden Akteuren wie EDF, Framatome und Orano, die ihr Know-how in über 30 Länder exportieren und jährlich rund 6 Milliarden Euro an wirtschaftlichen Effekten generieren. Die Branche zählt etwa 220.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze und stützt sich auf ein leistungsfähiges Forschungsökosystem, repräsentiert durch das CEA. Hinzu kommt ein strenges Sicherheitsregime, das international anerkannt ist und Frankreichs Rolle als Pfeiler der europäischen Kernenergie und als Schlüsselakteur der Energiewende festigt.

Mit neun Reaktoren und einer Leistung von 5,8 GWe verfügt das Vereinigte Königreich über den viertgrößten aktiven Nuklearpark Europas. Aufgrund seiner starken Dynamik wird es jedoch häufig als zweitgrößte Nuklearmacht Europas betrachtet. Diese Position ergibt sich aus dem klaren politischen Willen der britischen Regierung, die Rolle der Kernenergie in ihrer Energie- und Klimastrategie zu stärken.

Dieses erneute Engagement zeigt sich in mehreren Großprojekten. Am weitesten fortgeschritten ist der Bau von zwei EPR-Reaktoren am Standort Hinkley Point. Ein weiteres Projekt gleicher Art hat kürzlich grünes Licht erhalten, mit einer Investitionsentscheidung über 14,2 Mrd. £ für den Bau von zwei EPR-Reaktoren in Sizewell. Langfristig ist ein drittes Projekt in Wylfa, westlich von Manchester, geplant, wo ein neues Hochleistungskraftwerk entstehen könnte. Diese Initiativen sollen den Rückgang der Kernenergieproduktion ausgleichen, der durch die schrittweise Stilllegung alter Anlagen verursacht wurde. Auch SMR-Projekte sind in Planung, um die Energieziele abzusichern.

Darüber hinaus arbeitet die britische Regierung an regulatorischen Anpassungen, um die Genehmigungsverfahren für neue Kraftwerke zu vereinfachen und deren Umsetzung zu beschleunigen.

Dank dieser Dynamik ist das Vereinigte Königreich ein strategischer Markt für die großen Akteure der Branche, insbesondere für EDF, das das Land zu den Prioritäten seines G4 (Gruppe von vier europäischen Ländern – Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien und Belgien –, die historisch mit EDF verbunden sind und gemeinsame Herausforderungen im Bereich der zivilen Kernenergie haben, insbesondere in Bezug auf industrielle Zusammenarbeit und Energiepolitik.). zählt. Derzeit betreibt EDF über seine Tochtergesellschaft EDF Energy fünf britische Kernkraftwerke.

Nach 22 Jahren Anti-Atompolitik hat Belgien am 15. Mai 2025 einen entscheidenden Kurswechsel vollzogen und das Gesetz von 2003 aufgehoben, das die Abschaltung aller sieben Reaktoren bis Ende 2025 sowie ein Bauverbot für neue Anlagen vorsah.

Dieser Richtungswechsel ist auf die anhaltend hohen Energiepreise, verschärft durch den Krieg in der Ukraine, sowie auf die steigende Stromnachfrage zurückzuführen. Ursprünglich erzeugte der belgische Nuklearpark 5,8 GWe, was 41 % der nationalen Stromproduktion entsprach. Zwischen 2022 und 2023 wurden jedoch mehrere Reaktoren abgeschaltet, sodass derzeit nur noch fünf in Betrieb sind.

Ende 2023 wurde eine Vereinbarung zwischen dem belgischen Staat und ENGIE (über Electrabel) getroffen, die eine Verlängerung von zwei Reaktoren bis 2035 ermöglicht – mit einer Gesamtleistung von 2 GWe.

Die aktuelle Regierung strebt einen Nuklearpark mit einer Kapazität von 8 GWe an. Dazu sollen weitere Reaktoren verlängert und neue Projekte gestartet werden, darunter SMR und Technologien der nächsten Generation.

ENGIE plant seinerseits einen schrittweisen Rückzug aus der Kernenergie, was neuen Akteuren den Zugang zur Betriebsführung, Wartung und Entwicklung zukünftiger Projekte eröffnet.

Belgien verfolgt damit eine pragmatische Energiestrategie, die auf Versorgungssicherheit, Kostenkontrolle, Emissionsreduktion und den Aufbau einer innovativen Nuklearbranche abzielt.

Mitteleuropa: Aufbruch zwischen Energiewende und regulatorischem Wandel

Während Deutschland im Jahr 2023 offiziell aus der Kernenergie ausgestiegen ist, hat die Debatte darüber unter einer zunehmend wohlwollenden Regierung neuen Auftrieb erhalten – was mittelfristig oder langfristig eine mögliche Kehrtwende andeutet. Italien hingegen nimmt nach zehn Jahren ohne zivile Kernenergie einen vorsichtigen Wiedereinstieg in Angriff, getragen von einem klaren politischen Willen. Dänemark schließlich hat nach vierzig Jahren des Verbots einen symbolischen Schritt vollzogen, indem es ein Gesetz verabschiedet hat, das explorative Studien zur zivilen Nutzung der Kernenergie erlaubt.

Seit der endgültigen Abschaltung seiner letzten Reaktoren im April 2023 hat Deutschland offiziell auf die Nutzung der Kernenergie verzichtet. Diese Entscheidung ist Teil einer langjährigen Anti-Atompolitik, die durch den schrittweisen Rückbau bestehender Infrastrukturen verstärkt wurde.

Dennoch scheint die Debatte über Kernenergie neu entfacht worden zu sein – ausgelöst durch eine jüngst atomfreundlichere Regierung. Im Februar 2025 schlug diese ein Moratorium vor, um den Rückbau der drei letzten Reaktoren auszusetzen. Diese Initiative fällt in einen Kontext, in dem sich 67 % der deutschen Bevölkerung für Kernenergie aussprechen; einige Verbände fordern sogar die Wiederinbetriebnahme von mindestens sechs Reaktoren. Das Thema bleibt jedoch innerhalb der Regierung umstritten, was die Zukunft der Branche ungewiss macht.

Technisch gesehen würde die Wiederinbetriebnahme bestehender Reaktoren erhebliche Investitionen, Zeit und die Reaktivierung verstreuter Kompetenzen erfordern. Der Bau neuer Reaktoren erscheint daher als realistischere Option. Deutschland prüft zudem Alternativen wie SMR, die als flexibler und besser geeignet für aktuelle Herausforderungen gelten.

Darüber hinaus bleibt das Land in strategischen Bereichen der zivilen Kernenergie aktiv – etwa in der Brennstoffproduktion, der Abfallverarbeitung und der Kernfusion – und bewahrt damit Schlüsselkompetenzen für eine mögliche zukünftige Neuausrichtung.

Ein Comeback der Kernenergie in Deutschland ist mittelfristig möglich, hängt jedoch von der Lösung technischer und rechtlicher Herausforderungen sowie von politischen Entwicklungen ab.

Italien verfügt derzeit über keine aktiven Kernreaktoren und hat die zivile Nutzung der Kernenergie seit über einem Jahrzehnt aufgegeben. Anfang 2025 stellte die Regierung einen ehrgeizigen Wiederbelebungsplan vor, mit dem Ziel, Kernenergie wieder in den nationalen Energiemix zu integrieren.

Bei Zustimmung des Parlaments könnte bis Ende 2025 ein günstiger gesetzlicher Rahmen geschaffen werden. Ziel ist es, ab 2030 Strom aus Kernenergie zu erzeugen, mit einem angestrebten Anteil von 11 % bis 22 % am Strommix.

Die öffentliche Meinung ist jedoch nach wie vor vom Referendum 2011 geprägt, bei dem sich 94 % der Wähler gegen Kernenergie aussprachen. Vor diesem Hintergrund setzt die italienische Regierung auf eine „Made in Italy“-Kernenergie, getragen von nationalen Unternehmen wie Ansaldo Nucleare, Federacciai und Edison.

SMR stehen ebenfalls im Zentrum der Strategie. Sie bieten eine flexiblere und schnellere Lösung, auch wenn Italien technologisch hinter seinen Nachbarn zurückliegt. Diese kompakten Reaktoren könnten dem steigenden Energiebedarf und den Zielen der CO₂-Neutralität gerecht werden, während sie politische Risiken großer zentralisierter Projekte begrenzen.

Italien vollzieht somit eine vorsichtige Rückkehr zur Kernenergie, gestützt auf starken politischen Willen. Der Erfolg dieser Wiederbelebung hängt von der Fähigkeit ab, den technologischen Rückstand aufzuholen und einen legislativen Konsens in einem weiterhin sensiblen Umfeld zu erzielen.

Im Jahr 2025 hat Dänemark nach vierzigjährigem Verbot einen symbolischen Schritt vollzogen und ein Gesetz verabschiedet, das explorative Studien zur zivilen Nutzung der Kernenergie erlaubt. Ziel ist es, die technologischen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer möglichen Rückkehr zur Kernenergie zu bewerten.

Dieser Schritt stellt keine unmittelbare Wiederaufnahme dar, sondern spiegelt den politischen Willen wider, die Rolle der Kernenergie im Kontext der Energiewende und geopolitischer Spannungen neu zu überdenken. Es werden ausschließlich Technologien der neuen Generation in Betracht gezogen, insbesondere SMR – konventionelle Kernenergie ist ausgeschlossen.

Der dänische Energiemix wird weiterhin von Windkraft, Solarenergie und Biomasse dominiert, die rund 90 % der Stromproduktion abdecken. Ihre intermittierende Verfügbarkeit veranlasst die Regierung jedoch, nach kohlenstoffarmen Backup-Lösungen zu suchen. SMR gelten aufgrund ihrer Flexibilität und Sicherheit als glaubwürdige Option.

Dänemark befindet sich somit in einer strukturierten Reflexionsphase – ohne konkrete Verpflichtung, aber mit dem Potenzial, eine zukünftige strategische Neuausrichtung vorzubereiten.

Nordeuropa: Innovation im Dienst der Dekarbonisierung

Während Norwegen vorsichtig damit beginnt, Kernenergie in seinen Energiemix zu integrieren, verstärken Schweden und Finnland ihre Kapazitäten deutlich entschlossener.

Norwegen, lange zurückhaltend gegenüber der Integration von Kernenergie in seinen Energiemix, vollzieht im Jahr 2025 eine strategische Wende. Angesichts des steigenden Strombedarfs – insbesondere durch die Dekarbonisierung der Industrie und die fortschreitende Elektrifizierung bestimmter Sektoren – stößt das Land an physische Grenzen. Wasserkraft deckt derzeit über 90 % der Stromerzeugung, doch ihr Potenzial ist nahezu ausgeschöpft. Der Klimawandel, verstärkt durch jüngste Dürreperioden, verringert zusätzlich die Verfügbarkeit von Wasserressourcen und verschärft diese Einschränkung.

Vor diesem Hintergrund prüft die norwegische Regierung neue Lösungen, um eine kohlenstoffarme und souveräne Stromversorgung sicherzustellen. Im Mai 2024 leitete das Energieministerium eine öffentliche Konsultation ein, um die Integration von Kernenergie in den nationalen Energiemix zu bewerten. Die Ergebnisse dieser Studie, die bis 2026 erwartet werden, sollen insbesondere Fragen der Sicherheit, Abfallbewirtschaftung und Energiesouveränität beleuchten.

Die ersten, eher positiven Einschätzungen dieser Untersuchung wecken zunehmendes Interesse an Small Modular Reactors (SMR). Mehrere Pilotprojekte befinden sich bereits in der Planungsphase, insbesondere in den Gemeinden Aure und Heim, wo das Unternehmen Norsk Kjernekraft den Bau von zwei SMR-Reaktoren mit einer Gesamtleistung von 1,5 GW vorsieht. Diese kompakten und flexiblen Reaktoren bieten – im Gegensatz zu konventionellen, kostenintensiven und langwierigen Großprojekten – eine schnelle, skalierbare und industriekompatible Lösung für ein Land ohne etablierte Nuklearindustrie.

Während Norwegen vorsichtig beginnt, Kernenergie in seinen Energiemix zu integrieren, setzen Schweden und Finnland auf gezielte Verstärkung ihrer Kapazitäten.

Im Jahr 2023 hat Schweden einen strategischen Kurswechsel vollzogen und sein Umweltgesetz reformiert, um zwei historische Einschränkungen aufzuheben: die Begrenzung auf zehn Reaktoren im Staatsgebiet und das Verbot, neue Standorte zu erschließen. Diese Reform erfolgt vor dem Hintergrund erheblicher energiepolitischer Spannungen. Obwohl der schwedische Strommix bereits zu den am stärksten dekarbonisierten in Europa zählt, muss das Land seine Stromproduktion bis 2045 verdoppeln, um den steigenden Bedarf seiner elektrointensiven Industrie und seine Klimaziele zu erfüllen. Kernenergie wird dabei als zentrale Säule betrachtet. Die Regierung plant die Inbetriebnahme von zwei Hochleistungsreaktoren bis 2035 und zehn bis 2045.

Parallel dazu wurde eine Diskussion über das Finanzierungsmodell dieser neuen Reaktoren angestoßen. Ein im März 2025 vorgestellter Gesetzesentwurf sieht unter anderem rückzahlbare öffentliche Darlehen und Contracts for Difference (CfD) vor, um Investitionen abzusichern. Die genauen Finanzierungsmodalitäten sollen bis Herbst 2025 festgelegt werden.

Eine zentrale Rolle in dieser Strategie spielen ebenfalls Small Modular Reactors (SMR). Sie sind schneller zu bauen und besser auf lokale Anforderungen zugeschnitten. Fortgeschrittene Projekte laufen bereits in Ringhals, weitere Initiativen entstehen in anderen Gemeinden.

Darüber hinaus zeichnet sich Schweden durch seine Vorreiterrolle im Bereich der nuklearen Abfalllagerung aus – mit europaweit anerkannten Infrastrukturen. Dank industrieller Expertise und eines angepassten regulatorischen Rahmens verfügt Schweden über alle Voraussetzungen für eine kontrollierte und nachhaltige Wiederbelebung der Kernenergie.

Finnland gilt als europäischer Vorreiter mit der Inbetriebnahme des EPR-Reaktors Olkiluoto 3 im April 2023 – dem leistungsstärksten Reaktor des Kontinents. Trotz dreizehn Jahren Verzögerung und erheblicher Mehrkosten liefert dieser Reaktor heute 15 % des nationalen Stroms.

Unmittelbar nach der Inbetriebnahme von Olkiluoto 3 plant die finnische Regierung bereits den Bau eines weiteren Hochleistungskraftwerks, um dem stark steigenden Strombedarf gerecht zu werden – mit einer möglichen Verdopplung bis 2050.

Finnland setzt zudem innovative Maßstäbe bei der Nutzung von SMR. Während sich deren Einsatz zur Stromerzeugung zunehmend etabliert, integriert Finnland sie in eine Strategie zur Dekarbonisierung der Fernwärme. Die Reaktoren vom Typ LDR-50, entwickelt vom nationalen Start-up Steady Energy, sind für die Bereitstellung von Niedertemperaturwärme konzipiert und sollen fossile Heizkessel ersetzen. Mit einer geplanten Inbetriebnahme ab 2030 markieren diese Projekte einen Paradigmenwechsel in der Nutzung von Kernenergie.

Wie Schweden zählt auch Finnland zu den führenden Ländern Europas in der Lagerung nuklearer Abfälle. Die Entscheidung für eine tiefengeologische Lagerung, gestützt durch einen langfristigen Plan und breite gesellschaftliche Zustimmung, bietet ein glaubwürdiges Modell. Beide Länder zeigen, dass eine nachhaltige Nutzung der Kernenergie möglich ist.

Osteuropa: Kernenergie als Hebel für Energiesouveränität und Sicherheit

Im Jahr 2025 gehört Polen zu den wenigen europäischen Ländern, die dank breiter öffentlicher Unterstützung ein ziviles Atomprogramm von Grund auf neu aufbauen. Rumänien und die Tschechische Republik müssen ihrerseits ihre bestehenden nuklearen Rahmenbedingungen anpassen, um neuen Herausforderungen zu begegnen.

Im Jahr 2025 gehört Polen zu den wenigen europäischen Ländern, die ein ziviles Nuklearprogramm aus dem Nichts aufbauen. Diese Neuausrichtung, die von einer stark befürwortenden öffentlichen Meinung getragen wird (über 90 % Zustimmung), ist durch eine doppelte Dringlichkeit motiviert.

Einerseits muss das Land seine Emissionen senken, um seine Klimaziele zu erreichen. Derzeit ist Polen zu 66 % von Kohle für die Stromerzeugung abhängig. Andererseits geht es darum, die Energiesouveränität in einem instabilen geopolitischen Umfeld zu sichern. Dieses Bestreben wurde insbesondere nach der Invasion der Ukraine im Jahr 2022 verstärkt, die einen abrupten Bruch in den Energiebeziehungen zwischen Russland und Polen markierte. Im Jahr 2021 stammten 81 % der polnischen Gasimporte aus Russland, hauptsächlich über die Jamal-Pipeline, die durch Belarus und Polen verläuft. Diese Versorgung wurde 2022 vollständig eingestellt, was das Land dazu veranlasste, sein Energiemodell zu überdenken.

Polen verfolgt das Ziel, im Rahmen des PEP40-Plans bis 2043 zwischen 6 und 9 GW an nuklearer Kapazität zu installieren. Zu diesem Zeitpunkt soll die Kernenergie etwa 16 % der nationalen Stromproduktion ausmachen. Das Vorzeigeprojekt dieser Initiative ist der Bau des ersten kommerziellen Kernkraftwerks des Landes. Dieses Vorhaben stellt die größte Energieinvestition in der polnischen Geschichte dar, wobei über 28 % durch öffentliche Mittel finanziert werden und staatliche Garantien 70 % der verbleibenden Kosten abdecken.

Parallel dazu positioniert sich Polen als zentraler Akteur im Bereich modularer Kernenergie mit einem Programm von 24 Small Modular Reactors (SMR), verteilt auf sechs Industriestandorte. Diese kompakten Reaktoren vom Typ BWRX-300, die in Serienbauweise entwickelt werden, sollen ab 2030 in Betrieb gehen und dekarbonisierte, lokale Energie für Industrie, urbane Wärmeversorgung und abgelegene Gebiete liefern. Das Projekt befindet sich in einer fortgeschrittenen Vorbereitungsphase mit abgeschlossener Governance und einer Steuerungsstruktur für den Bau. Es ist jedoch zu beachten, dass derzeit kein SMR in Europa in Betrieb ist. Polen verfügt jedoch über alle Voraussetzungen, um eine führende Rolle bei der Einführung dieser neuen Reaktorgeneration einzunehmen.

Die von Polen eingeschlagene Richtung verdeutlicht eine klare Strategie: Kernenergie soll ein Pfeiler der Energiesouveränität und langfristig ein strategisches Machtinstrument werden. Das Land hat sogar Interesse am gemeinsamen Nuklearprogramm der NATO bekundet.

Im Gegensatz zu Polen, das sein Nuklearprogramm neu aufbaut, stehen Rumänien und Tschechien für einen anderen Weg: Länder, die ein geerbtes Modell transformieren müssen, um neuen Herausforderungen zu begegnen.

Rumänien verfügt derzeit über ein einziges Kernkraftwerk, Cernavodă, das mit kanadischer CANDU-Technologie gebaut wurde. Zwei Reaktoren sind in Betrieb und liefern rund 20 % der nationalen Stromproduktion. Angesichts steigender Nachfrage und der Notwendigkeit, die Abhängigkeit von fossilen Energien zu verringern, strebt Rumänien bis 2031 eine Erhöhung seiner nuklearen Kapazität auf 2,6 GW an, mit dem Ziel, dass Kernenergie 66 % der kohlenstoffarmen Produktion ausmacht. Der Bau von zwei weiteren Reaktoren am selben Standort steht im Zentrum dieser Strategie. Die in den 1980er Jahren begonnenen und später unterbrochenen Reaktoren sollen unter Nutzung bestehender Infrastruktur fertiggestellt werden, was Kosten senkt und Zeit spart.

Über die Erweiterung seines bestehenden Kraftwerks hinaus positioniert sich Rumänien als Innovationsakteur im Nuklearbereich. Es beherbergt das Projekt ALFRED, einen Demonstrator für einen bleigekühlten fortgeschrittenen Reaktor, der gemeinsam mit Italien und Belgien entwickelt wird. Dieser Reaktor der vierten Generation bietet erhöhte Sicherheit bei Unfällen, passive Sicherheitssysteme und die Fähigkeit, abgebrannte Brennstoffe zu recyceln, wodurch langlebiger radioaktiver Abfall reduziert wird. Er könnte zudem industrielle Wärme liefern und zur Wasserstoffproduktion beitragen, was vielfältigere Energieanwendungen ermöglicht.

Parallel dazu prüft Rumänien den Einsatz von Small Modular Reactors (SMR) mit dem Projekt NuScale als Diversifizierungshebel. Dieses von den USA unterstützte Projekt könnte das Land zu einem der ersten in Europa machen, das diese neue Reaktorgeneration einsetzt.

Tschechien verfolgt eine ähnliche Logik und konzentriert sich auf die Transformation eines aus der Sowjetzeit stammenden Kraftwerksparks. Die beiden Anlagen Dukovany und Temelin verfügen über sechs Reaktoren, die rund 35 % der nationalen Stromproduktion liefern. Historisch basierend auf russischer Technologie, befindet sich dieser Kraftwerkspark nun in einer Phase strategischer Erneuerung, getrieben von energie-, klima- und geopolitischen Herausforderungen.

Angesichts der alternden Infrastruktur hat Prag ein neues Reaktorprojekt in Dukovany für 2036 gestartet. Diese Entscheidung markiert einen bewussten Bruch mit Rosatom, dem russischen Staatsunternehmen für zivile und militärische Kernenergie, und steht für eine Diversifizierung der Partnerschaften mit den USA und Südkorea. Diese Ausrichtung spiegelt eine Strategie der energetischen Entkopplung von Russland in einem angespannten geopolitischen Kontext wider.

Angesichts wachsender geopolitischer Instabilität und historischer Abhängigkeit von fossilen oder russischen Energien machen mehrere osteuropäische Länder die Kernenergie zu einem zentralen Bestandteil ihrer Energie- und Sicherheitsstrategie. Im Gegensatz dazu steht Belarus, das eine entgegengesetzte Logik verfolgt. Seine beiden russisch konzipierten Reaktoren, die 2020 und 2023 in Betrieb genommen wurden, stärken die Bindung an Moskau. Ihre Nähe von weniger als 50 Kilometern zur litauischen Hauptstadt sorgt für regionale Spannungen und zeigt, dass Kernenergie in dieser Region Europas untrennbar mit geopolitischen Machtverhältnissen verbunden bleibt.

Die iberische Halbinsel und Österreich: die ewigen Skeptiker

Während Spanien über das Tempo seines Ausstiegs aus der Kernenergie debattiert, verfolgt Portugal eine Strategie der 100-prozentigen Nutzung erneuerbarer Energien und bemüht sich gleichzeitig um die Sicherung seiner Versorgung. Auch Österreich hält seit 1978 an einem starken politischen und gesellschaftlichen Konsens gegen die zivile Nutzung der Kernenergie fest und investiert lieber in erneuerbare Energien.

Die iberische Halbinsel zeigt zwei unterschiedliche Ansätze zur zivilen Kernenergie, wobei beide Länder gemeinsame energiepolitische Herausforderungen teilen.

Spanien verfolgt seit 2019 einen Ausstiegsplan aus der Kernenergie (PNIEC) und hält am Ziel eines vollständigen Ausstiegs bis 2035 fest. Angesichts der intermittierenden Verfügbarkeit erneuerbarer Energien und fehlender Speicherlösungen hat der Blackout im April 2025 die Debatte neu entfacht. Immer mehr Stimmen fordern eine Verlängerung der Laufzeiten bestehender Anlagen – nicht um den Ausstieg rückgängig zu machen, sondern um den Zeitplan anzupassen.

Portugal hingegen verfolgt keine Nuklearprojekte und setzt auf einen Strommix, der zu 71 % aus erneuerbaren Energien besteht. Der Rückgang fossiler Energieimporte und die Stilllegung seines seit 2019 inaktiven Forschungsreaktors bestätigen diese Ausrichtung. Dennoch prüft das Land Netzsteuerungslösungen, insbesondere über Interkonnektoren mit Frankreich, um die Stabilität seines Stromsystems zu erhöhen.

Während Spanien über das Tempo seines Ausstiegs diskutiert, verfolgt Portugal eine 100 % erneuerbare Strategie und bemüht sich gleichzeitig um Versorgungssicherheit. Beide Länder teilen die gleiche Sorge: die Netzstabilität in einem energiepolitischen Übergang ohne Rückgriff auf Kernenergie zu gewährleisten.

Österreich nimmt eine besondere Stellung in der europäischen Nuklearlandschaft ein. Als Sitz der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien spielt das Land eine zentrale Rolle in der globalen Nukleargovernance, während es die Nutzung dieser Energieform auf seinem Staatsgebiet strikt verbietet. Diese Haltung geht auf das Jahr 1978 zurück, als die österreichische Bevölkerung per Referendum gegen die Inbetriebnahme des bereits fertiggestellten Kernkraftwerks Zwentendorf stimmte, was zur endgültigen Einstellung des nationalen Nuklearprogramms und einem inflationsbereinigten Verlust von über einer Milliarde Euro führte.

Seitdem hält Österreich an einem starken politischen und gesellschaftlichen Konsens gegen zivile Kernenergie fest und investiert stattdessen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Paradoxerweise beherbergt das Land heute das größte Ausbildungszentrum für Nukleartechnik in Europa, insbesondere für Berufe im Rückbau, und bleibt ein zentraler Akteur in internationalen Sicherheitsdebatten.

Die Neuinterpretation der europäischen Kernenergie: der Aufstieg der SMR

Europa folgt keinem einheitlichen Modell, sondern entwickelt vielfältige nukleare Strategien. Wie zuvor dargestellt, reicht dies von industrieller Wiederbelebung über Modernisierung bis hin zum Aufbau neuer Programme. Selbst historisch ablehnende Länder wie Belgien oder Deutschland überdenken ihre Positionen angesichts neuer energiepolitischer Herausforderungen.

In diesem Kontext gewinnen Small Modular Reactors (SMR) in den europäischen Energieplänen an Bedeutung. Diese flexiblere und schneller einsetzbare Technologie macht Kernenergie besser geeignet für aktuelle Anforderungen. Sie ermöglicht den Ausstieg aus zentralisierten, kostenintensiven Modellen und eröffnet gezieltere und agilere Einsatzmöglichkeiten. So können Länder ohne historische Nukleartradition wie Norwegen oder Polen eine schrittweise Integration erwägen, während fortgeschrittene Staaten wie Finnland oder Schweden SMR als Lösung zur Diversifizierung in Richtung urbane Wärmeversorgung und Versorgung abgelegener Regionen betrachten.

Zusammenfassend könnten SMR die Rolle der Kernenergie im europäischen Energiemix neu definieren, indem sie sich leichter in lokale Netze integrieren und die Intermittenz erneuerbarer Energien ausgleichen. Europa hinkt jedoch derzeit hinter Nordamerika und Asien hinterher. Kanada hat bereits mit dem Bau des ersten kommerziellen SMR in Darlington begonnen, basierend auf einem standardisierten Modell (BWRX-300), das in Serie repliziert werden soll. Die USA setzen auf dasselbe Design, während China seinen ersten gasgekühlten SMR (HTR-PM) in Betrieb genommen hat und eine industrielle Skalierung vorbereitet.

Dennoch ist Europa nicht isoliert, sondern profitiert von technologischer Zusammenarbeit mit nordamerikanischen Partnern. Ein Beispiel dafür ist die Partnerschaft zwischen Rumänien und NuScale Power, unterstützt von den USA. Dieses Projekt zeigt eine konkrete Dynamik internationaler Zusammenarbeit durch den Austausch von Fachwissen und die Einführung gemeinsamer Standards.

Diese Veröffentlichung wurde mit Unterstützung von Bianca REDNIC und Nathan BRIERE erstellt. Unser Dank gilt auch Sophie DE MASSOL und François DE TORSIAC.